A la découverte de Roche en Régnier

Un peu d’histoire jusqu’à la Révolution de 1789

Nous trouvons les premières mentions d’un seigneur de Roche au milieu du Xème siècle. Il s’appelait Régnier ; il a donné son nom au village. Nous ne savons pas qu’elle était son origine.

Après l’An Mil, Aldebert, seigneur de Roche, possédait aussi des biens près de Mézilhac en Ardèche. Il était en relation avec l’abbaye de La Chaise-Dieu et avec son fondateur Saint-Robert de Turlande.

Son fils Durand de Roche donna, à la fin du XIème siècle, l’église de Saint-Maurice et la chapelle castrale de Saint-Michel de Roche au prieuré de Chamalières.

Après Durand, nous trouvons plusieurs Régnier et Guigue de Roche qui se succédèrent jusqu’au milieu du XIVème siècle. Le plus marquant d’entre eux fut certainement Guigue III qui possédait d’importants territoires en Velay, en Vivarais mais aussi en Languedoc. Il acquit le château d’Artias qui devint la principale résidence des seigneurs de Roche en Velay. Il octroya une charte de franchises aux habitants de Roche et à ceux d’Artias en 1265. La même année, il fit son testament à Artias. Il mourut peu après.

A cette époque, le seigneur de Roche possédait dans la région quatre mandements : Roche, Malivernas, Artias et Retournac. Malivernas était divisé en deux territoires : le Haut-Malivernas avec Beaune-sur-Arzon comme chef-lieu et le Bas-Malivernas avec Saint-Pierre-du-Champ comme centre. Retournac était tenu en indivis avec l’évêque du Puy. Sur ces mandements, le seigneur de Roche avait droit de haute justice.

Jusqu’en 1267, les seigneurs de Roche étaient les seuls maîtres à Roche. Ils n’avaient aucun suzerain. A partir de cette date, ils firent hommage de Roche et de son mandement aux comtes de Valentinois. Les autres relevaient de l’Eglise du Puy.

En 1344, le dernier seigneur de la race des Roche, survivant à son fils et à son petit-fils, maria ses deux petites-filles, Jaujage et Jordane, à deux seigneurs du Midi, Philipe et Bertrand de Lévis.

Un garçon naquit du mariage de l’aînée des filles Jaujage avec Philipe de Lévis. L’enfant fut l’héritier du vieux seigneur. Il s’appelait Guigue de Lévis. Son père puis son oncle assurèrent la tutelle de l’enfant.

Nous étions au début de la Guerre de Cent-Ans. Aussi, en octobre 1445, Philippe de Lévis fit convoquer par son bailli de Roche tous les hommes capables de servir et porter une arme. Cette revue militaire eut lieu sur la place du marché de Roche.

Les premiers des Lévis de Roche furent de loyaux soutiens des rois de France. Ils participèrent à de nombreuses batailles dans les armées royales. Le plus important d’entre eux fut Philippe IV de Lévis qui vivait au début du XVème siècle. Fidèle serviteur du roi Charles VII, il fut notamment son lieutenant en Languedoc. Il était chef militaire. Il vendit sa vaisselle d’or et d’argent pour entretenir les troupes qui servaient sous son commandement.

En Velay, le seigneur de Roche avait un ennemi redoutable en la personne d’Héracle de Rochebaron. Celui-ci était au service du duc de Bourgogne qui était alors allié des Anglais. Philippe de Lévis était le seigneur dominant de Pradelles. Héracle de Rochebaron mit le feu aux faubourgs de la ville.

En 1420, son fils, Antoine de Lévis, fut armé chevalier, avec d’autre jeunes seigneurs, par le roi Charles VII dans la cathédrale du Puy.

Les deux fils d’Antoine furent successivement seigneurs de Roche. Ils avaient un grand besoin d’argent pour tenir leur rang. En 1466, le dernier seigneur de Roche de la famille de Lévis vendit la baronnie de Roche au duc Jean II de Bourbon.

En 1474, le duc vint en personne à Roche, accompagné de sa cour, prendre possession de la baronnie. Ce dernier achetait des seigneuries pour caser ses nombreux fils bâtards. En 1486, il donna la baronnie à son fils Mathieu Grand-Bâtard de Bourbon. Mais, ce dernier eut des difficultés à s’imposer à Roche.

La seigneurie lui était disputé par le deuxième fils de Philippe IV de Lévis, Bermond, seigneur de La-Voulte sur le Rhône. Finalement Mathieu de Bourbon réussit à s’imposer à force d’arrangements et de compromis. Les Lévis-La-Voûte ne renoncèrent jamais à récupérer l’héritage.

Mathieu de Bourbon était un soldat, capitaine dans les armées du roi Charles VIII. Il accompagna le roi jusqu’à Naples en 1492 lors de la premières des Guerres d’Italie. Sur le chemin du retour, lors de la bataille de Fornoue en juillet 1493, il sauva le roi qui manqua d’être pris par les Italiens.

Le roi fut sauf mais Mathieu fut pris et retenu prisonnier quelques mois à Mantoue. Mathieu est surtout connu en Velay pour avoir fait noyer dans la Loire, au pied du château d’Artias, le principal secrétaire du duc son père.

Mathieu mourut en 1505. N’ayant aucun héritier, la baronnie de Roche revint aux ducs de Bourbon. L’unique héritière du dernier duc de la branche aînée des Bourbon, Suzanne, épousa son cousin, d’une branche cadette, Charles de Bourbon-Montpensier.

Par ce mariage Charles de Bourbon-Montpensier devint baron de Roche. Il fut connétable de France, compagnon d’armes du roi François Ier à la bataille de Pavie en 1515.

Les relations entre les deux hommes se détériorèrent. Le roi soutenait sa mère, Louise de Savoie, qui revendiquait l’héritage des ducs de Bourbon. Les multiples vexations du roi firent que le connétable changea d’allégeance et se tourna vers l’empereur Charles-Quint.

François Ier ordonna en 1523 la saisie de tous les domaines de Charles de Bourbon-Montpensier. Après la mort du connétable en 1527, la cour des pairs de France le condamna pour trahison. Tous les biens du connétable, dont la baronnie de Roche, revirent à la couronne. La baronnie de Roche fut donnée à Louise de Savoie. A la mort de sa mère en 1531, le roi François Ier devint baron de Roche. Il nomma un nouveau bailli capitaine à Roche.

En août 1538, le roi cédait tous les biens confisqués au connétable à la sœur de celui-ci et à son fils Louis de Bourbon Montpensier. La baronnie de Roche revenait dans la famille de Bourbon.

Elle y resta jusqu’en 1582. A cette date, François de Bourbon restitua la baronnie à Gibert III de Lévis, seigneur de La-Voûte. Les seigneurs de La-Voûte n’avaient pas perdu espoir de récupérer la baronnie. Gilbert III de Lévis avait dès 1560 reprit les procès en substitution des terres de Roche-en-Régnier.

Un arrêt du Parlement de Paris vint ordonner la restitution de la baronnie à la famille de Lévis. Les procureurs des deux seigneurs se retrouvèrent à Roche le 21 décembre 1582 pour acter officiellement le changement de propriétaires.

A la mort de Gilbert III de Lévis se fut son fils Anne qui devint baron de Roche. Anne de Lévis était un personnage important. Il fut lieutenant du gouverneur de Languedoc. Il prit une part active dans les guerres de Religion aux services des rois Henri III et Henri IV. En tant que pair de France, il assista au sacre de ce dernier. En novembre 1591, la ville de Roche fut prise à coups de canons par l’armée de la Ligue.

A la mort d’Anne de Lévis, en 1622, la baronnie passa successivement à ses deux fils Henri puis François de Lévis. Celui-ci vendit finalement la baronnie de Roche au marquis de Nérestang en 1673.

Les Nérestang étaient toujours à cours d’argent. Pour se renflouer, ils dépecèrent la baronnie et la vendirent par morceaux.

Puis ils cédèrent ce qui restait de la baronnie à Jean Jourda de Vaux en 1730. Les Jourda de Vaux possédaient le fief du Fraisse de près de Beauzac et le château de Vaux sur la commune de Saint-Julien du Pinet.

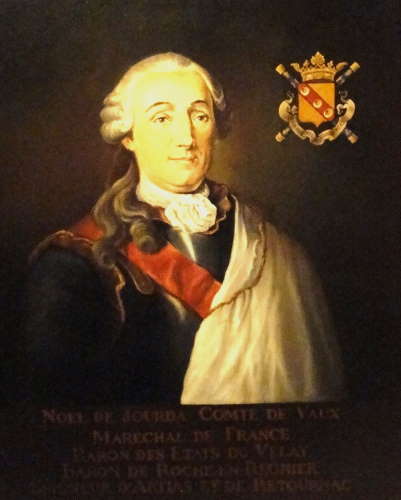

Le personnage le plus important de cette famille fut le maréchal Noël Jourda de Vaux. En 1768, il pacifia la Corse. Ce fut grâce à lui que l’île devint Française. Il mourut à Grenoble en 1788. L’année d’après ce fut la Révolution. Il fut le dernier baron de Roche.

Les Nérestang étaient toujours à cours d’argent. Pour se renflouer, ils dépecèrent la baronnie et la vendirent par morceaux.Puis ils cédèrent ce qui restait de la baronnie à Jean Jourda de Vaux en 1730.

Les Jourda de Vaux possédaient le fief du Fraisse de près de Beauzac et le château de Vaux sur la commune de Saint-Julien du Pinet.

Le personnage le plus important de cette famille fut le maréchal Noël Jourda de Vaux. En 1768, il pacifia la Corse. Ce fut grâce à lui que l’île devint Française. Il mourut à Grenoble en 1788.

En 1776, Noël Jourda de Vaux reprend du service dans les armées du Roi. Hormis plusieurs commandements, il reçoit de Louis XVI le bâton de maréchal de France. Nous sommes le 14 juin 1783.

Il s’agit d’une vraie consécration. Car les maréchaux de France sont nommés avec parcimonie. Selon le protocole, ils viennent immédiatement après les princes de sang et le roi qui les appelle « mon cousin ». Les maréchaux de France sont gouverneurs de province, ambassadeurs, ministres, et restent en activité jusqu’à leur mort.

Jourda de Vaux n’échappe pas à la règle. Il meurt le 12 septembre 1788 à Grenoble, où le roi l’a envoyé pour rétablir l’ordre. La Révolution est en marche. Elle éclatera dix mois plus tard… La mort du vieux maréchal sonne le glas de la monarchie française…

Il fut le dernier baron de Roche.